|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 通知公告: |

北京东城探索构建名城保护多元融资体系

率先设立专项资金,积极引入社会资本

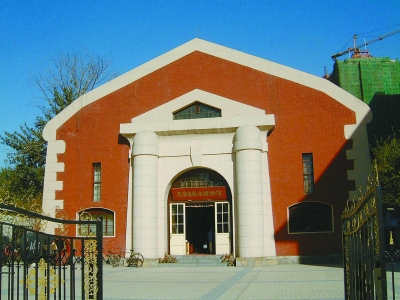

清末自来水厂厂房

清末自来水厂旧址、地坛宰牲亭等文保项目的修缮工作已启动,并将于2012年前完成;中轴线、国子监孔庙、雍和宫柏林寺等文保项目的保护规划已经开始编制……今年以来,北京市东城区以“大手笔”全面实施10项文物修缮工程,引起了社会各界的广泛关注。

文保工作之所以能够如此高效推进,得益于北京市东城区在探索构建历史文化名城保护多元融资体系方面所付出的努力:2010年,东城区率先设立了由区财政保障的历史文化名城保护专项资金;此外,积极鼓励社会资本参与名城保护,为东城的文物保护事业注入了新的活力。

一、名城保护资金每年不少于一亿元 北京市东城区历史文化资源丰富,辖区之内有历史文化保护区18.5片,占全市文化保护街区的43%,文物保护单位160多处,占全市文保单位近1/3。保护好这些珍贵的历史遗存,需要大量的资金投入。

2010年,城市区划调整之后的东城区,将历史文化名城保护工作摆到了更加重要的位置。为了落实《东城区“十二五”时期历史文化名城保护与发展规划》中提出的设立“历史文化名城保护专项资金”的意见,东城区政府组织区名城保护办公室、区财政局、区审计局等相关职能部门和单位,经过深入调研,用近4个月的时间制定了《东城区历史文化名城保护工作实施方案》、《北京市东城区历史文化名城保护专项资金管理暂行办法》(试行)等一系列规范性文件,将东城区近两年的工作目标和重点工作任务纳入规划,并就历史文化名城专项资金的使用范围、管理、监督等提出了一整套办法,为专项资金的设立提供了法律法规方面的保障。

2010年12月,东城区成立了历史文化名城保护工作委员会。该工作委员会第一次全体会议,通过了设立名城专项资金的决议,确定在“十二五”期间,东城区每年用于推进名城保护工作的专项资金不得少于1亿元,且保持长期投入。

据东城区名城办相关负责人介绍,该专项资金是北京市区县级单位设立的第一个关于名城保护的专项资金,额度较大,且使用范围较为广泛,包括名城保护的项目规划、实施方案设计、项目调研、修缮整治及专家聘请、课题研究等相关费用。 历史文化名城保护专项资金主要来源于东城区财政投入,其使用由区名城办统筹协调,申请单位须在每年第四季度集中申报下一年度项目,未列入年度专项资金使用计划的,可采取一事一议方式申报。申请单位需提供项目的基本情况、进度安排、预算、资金需求、专家论证等相关资料,由区名城办进行筛选。确定入选项目后,名城办将汇总并编制全区下一年度名城保护专项资金使用计划,并与区财政局沟通资金预算安排。同时,该专项资金使用计划需上报区名城办主任会征求相关部门意见,经审核、认定后,才可按照《东城区财政性资金使用和管理办法》的规定,上报区政府批准。资金审批通过后,区财政按国库管理制度改革的要求,根据保护项目进度及资金预算安排拨付资金。资金下发后,要由专业机构对资金使用、管理进行评审、监督。

据东城区名城办相关负责人介绍,专项资金的申报审查程序较为严格,在审查过程中,可根据实际情况委托有资质的专业机构对保护项目申报材料进行评估;同时,还需对项目涉及的具体文物或历史建筑进行实地考察,征求相关部门及专家的意见,并确定其是否在项目资金使用范围之内。这也是不同于其他项目资金审查的地方。

二、资助方式分三种

2011年8月,东城区政府批准了10项文物修缮工程使用专项资金,并按全额集中投入、差额补贴、合作利用这3种方式对项目保护重点有区别地进行投入。

全额集中投入的项目,公益性较强,主要用于对社会公众开放的博物馆等公益性文化遗产的保护,以及重点文物建筑的修缮与维护。

使用单位具有保护意识,希望通过文物腾退修缮实现合理利用,但缺乏足够资金能力的,则适用于差额补贴,以提高管理使用单位或居民的保护积极性。据了解,对于这种情况,东城区名城办主要采取接洽商讨的方式,督促使用管理单位对历史建筑、文物古迹进行保护。保护资金由使用单位自筹一部分,名城办给予一定比例的补贴,根据不同情况,补贴比例最高可达40%。比如,在十大文物修缮工程中,清末自来水厂旧址的修缮,在资金上就得到了专项资金的差额补贴,这大大缓解了使用单位的资金压力,有效促进了修缮工程的顺利进行。据了解,东城区相关部门也将进一步推动此补助办法,将其引入到历史街区中具有保护价值的建筑的修缮以及使用上,以此提高使用单位的参与意识。

合作利用主要是同历史建筑的使用单位或民众在保护措施上达成共识,签订协议,形成合作关系,实现使用、居住与保护并重。居住或办公,都是一个长期的使用过程,一些院落、房屋实施保护整治后,新入住的使用单位、住户需签订保护责任书或承诺书,相关主管部门会结合实际情况在使用、居住费用方面给予一定优惠,加强民众对名城保护重要性的认知,提高保护意识,这也是扩大民众参与的有效办法。

专项资金投入使用仅几个月,就取得了显著效果。据悉,第一笔资金在今年“十一”期间已经下发,包括清末自来水厂旧址、地坛宰牲亭、北京钟楼等5个文物修缮项目的费用,以及中轴线、国子监孔庙、雍和宫柏林寺等的规划编制费用。这些专项资金的注入,为东城区名城保护工作的可持续发展提供了有力的支撑。

三、探索多元融资模式

据东城区相关负责人介绍,目前每年1亿元的专项资金主要用于做好保护规划、人口疏解工作,有效实施风貌节点的修复工程,不过,对于繁重的名城保护工作来说,这笔资金还远远不够。

当前,东城区面临的文物腾退和人口疏解工作较为紧迫。一方面,部分文保单位被长期不合理占用,使历史建筑肌理和整体风貌受到不同程度的破坏,文物腾退问题亟须解决;另一方面,东城区人口密度大,特别是历史文化街区人口过度集中,居民生活条件差,改善诉求强烈,且受历史因素影响,辖区房屋产权关系复杂,涉及直管公房、单位自管房、军产、宗教产、私产等,居民搬迁补偿期望值较高,各种利益平衡难度较大,人口疏解推进困难。这些问题的解决,都需要有巨额资金投入作为保障。

一方面,资金供求矛盾日益突出,另一方面,由于相关政策扶持和利益补偿机制尚不完善,社会资本参与名城保护的积极性不高,这使得目前的历史文化名城保护工作仍面临不少困难。为了破解名城保护遭遇的资金瓶颈,东城区在设立由财政支持的名城保护专项资金的同时,也积极整合社会资源,探索形成名城保护多元化的融资模式。今年10月,东城区政府与北京控股集团有限公司签订了《历史文化名城保护与文化发展战略合作框架协议》,共同筹划设立了“东城区历史文化名城保护基金”,定向用于东城区历史文化保护区的保护建设项目,为推动名城保护起到了促进作用。

据了解,下一步,东城区政府将继续探索历史文化名城保护的有利途径,积极争取银行信贷支持,鼓励企业和个人等社会资金投入到历史文化名城保护中来,多渠道、多方式筹措保护与发展资金,逐渐形成多元融资体系,共同推进历史文化名城保护的繁荣发展。

|

| 友情链接: |

|

|

|

|